\お気軽にお問い合わせください/

受付時間 / 平日10:00~18:00

\お気軽にお問い合わせください/

24時間受付 / 迅速に対応

2025年、中小企業の新たな挑戦を支援する注目の補助金「新事業進出補助金」が開始されました。これは事業再構築補助金の後継制度とも言われ、賃上げや国内市場での成長を目指す多くの事業者にとって大きなチャンスとなります。

特に、これまで対象外となるケースが多かった建物の建築・改修費用も補助事業の対象となることから、大規模な投資を伴う新事業への進出を計画する企業から、大変注目されていました。

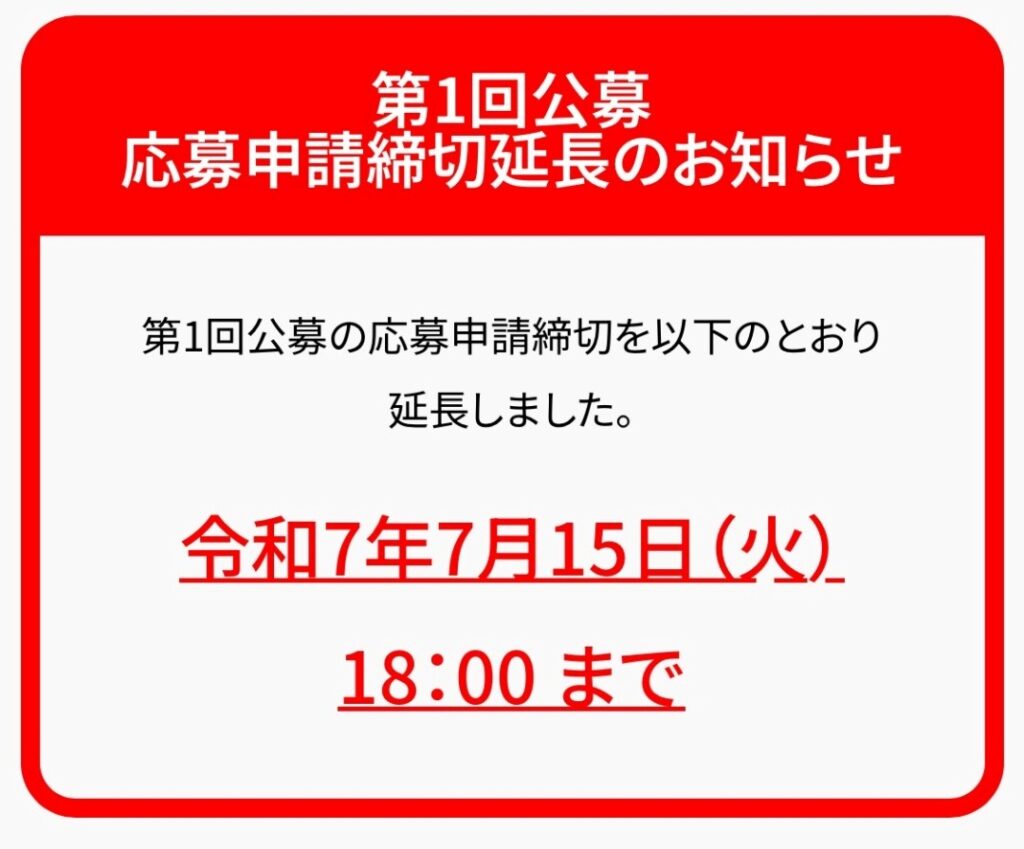

しかし、延長の末、先日7月15日に終了した第1回の公募では、その申請システムが非常に厄介で、多くの申請者を悩ませる事態となりました。

そこで今回は、第1回公募の申請支援を行った弊社の実績をもとに、制度の概要から採択のポイント、そして経験者だからこそ語れる申請システムの注意点と次回公募に向けた対策を詳しく解説します。

まずは、本補助金の基本的な内容についておさらいしましょう。どのような目的で導入され、どのような事業者が対象となるのでしょうか。

新事業進出補助金は、国内の成熟した市場において、既存事業の枠を超えた新たな分野へ挑戦する中小企業等を後押しすることを目的としています。単なる新製品・新サービスの開発にとどまらず、思い切った業態転換や事業の多角化など、企業の成長をサポートする制度設計となっています。

主な対象は国内の中小企業です。条件に当てはまれば個人事業者も対象となります。補助金の上限額や補助率は企業規模や賃上げ目標などによって異なりますが、最大9,000万円の手厚い支援が特徴です。

大きなポイントは、補助対象となる経費の幅広さです。

【新事業進出補助金の対象経費例】

このように、新事業の実施に必要な幅広い投資が対象となります。とくに注目すべきは、建物の新築費用や改修費用も対象となることです。建物の費用が対象となる補助金は少ないため、建物の新築や改修を検討している事業者の方は見逃せません。

また、マーケティングにかかる費用も対象となります。自社のホームページを刷新し、新たなサービスのページを構築するといった活用も可能です。

審査では、提出された事業計画に基づき、主に以下のポイントが評価されます。

また、従業員の賃上げ(特に事業所内の最低賃金の引き上げなど)に関する計画を記載すると、加点評価される特例も設けられており、国策として従業員への還元を重視していることがうかがえます。

魅力的な補助内容とは裏腹に、第1回の申請システム入力は本当に大変でした。SNS上でも多くの事業者や支援者から不満の声が上がっています。

新事業進出補助金のシステム入力は修行のレベルですね。これだけ細分化させた項目を何に使うのかイメージできません。

— 松村昌典/中小企業診断士(補助金専門) (@matsumura0418) July 8, 2025

新事業進出補助金の申請システムは、なぜわざわざ面倒にしてるのかな⁉️

— ケニーオジサン (@KENNY_OJISAN2) July 8, 2025

申請数が減るようにしているとしか思えないんだよな。

あと、ぶっちゃけ、事業主はあれだけ細かく事業計画は立てていないし、立てれないよ。

しかも、7/10締切予定だったものが、直前になって7/15まで締切が延長となりました。システムが原因かは不明ですが、要因のひとつにはなっていそうです。

最近の補助金申請は、多くが電子申請システムへの直接入力形式です。事業計画書をPDFで添付するだけでよかった時代に比べ、手間が増えています。

特に今回の新事業進出補助金は入力項目が500以上にものぼり、まさに「切り貼り地獄」。同じ内容を何度も切り口を変えて問われるため、申請完了までに膨大な時間と労力を要しました。

例えば、マイルストーンの記載部分では、事業者が取り組む内容を年・月ごとに細かく入力する必要があり、多い事業者ではここだけで200項目近くの入力が必要になったのではないでしょうか。

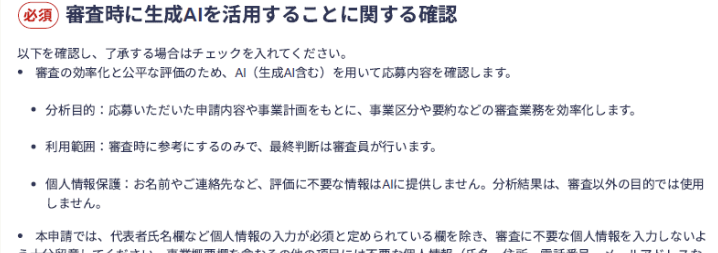

これは、AIによる要件審査が導入されているためと考えられます。申請システムの最終確認画面には、「審査時にAIを活用してよいか」という項目がありました。

AIが事業計画をブロックごとに評価し、要件を満たしているかを機械的に確認するため、人間が見れば冗長に思える繰り返し入力が求められたと推測されます。

まずAIが基本的な要件を審査し、それを通過したものだけが、人間の審査員による二次審査に進むという流れなのでしょう。

新事業進出補助金のシステムでは、多くの入力項目に、300~500文字という厳しい字数制限が設定されていました。「自社の強み」や「市場の状況」といった、本来ならくわしくアピールしたい項目も、この文字数に収める必要があり、推敲作業は非常に骨の折れるものでした。

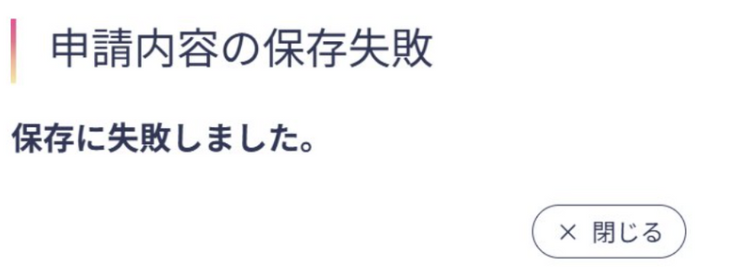

さらに、事務局が公表しているWordのテンプレートと、システム上の文字数カウントが異なるという問題も発生。GビズIDでログインして記載内容を入力しても、原因不明のバグで「保存に失敗しました」というエラーが頻発し、作業が中断する事態にも見舞われました。※ 幸いデータは保存されていることが多かったです。

申請システムの入力ページは、小さなウィンドウで作業を行うため、文章全体を俯瞰しにくく、編集がとても困難でした。

また、決算書の数値を入力する際も、自動計算機能がないため、貸借対照表や損益計算書の合計金額が合っているか、全て手計算で確認する必要がありました。少しでも入力内容を間違えれば、書類の提出段階で不備としてはじかれる可能性があります。

第1回目の申請は大変でしたが、今回の経験から見えてきた、次回以降の採択の可能性を上げるための対策をご紹介します。次回公募が決定した際に慌てないよう、事前準備をしていきましょう。

申請には「gBizID(GビズID)プライムアカウント」の取得が必須です。取得には2週間程度かかる場合があるため、公募開始の公表を待たず、今のうちから準備を進めておきましょう。

また、申請が可能になったら、まずは一度システムにログインし、「システムの感覚をつかんでおく」ことを強くおすすめします。どのような項目があるかを事前に把握しておくだけでも、その後の計画策定や書類準備がスムーズに進みます。

この補助金は、AI審査を突破しなければ採択の土俵に上がれません。そのため、事業計画はAIが理解・評価しやすいよう、論理的かつ定量的に策定することが重要です。

なぜこの新事業に挑戦するのか(Why)、どの市場で(Where)、誰に(Who)、何を(What)、どのように(How)提供するのかを明確に記載し、付加価値額や売上高の増加といった目標数値を具体的に示す必要があります。

次回公募までには、第1回の採択事例が公表されるはずです。どのような事業計画が採択されたのか、成功事例を徹底的に分析しましょう。それを参考に、自社の計画の新規性や実現可能性をブラッシュアップすることが採択への近道です。

また、客観的な視点を取り入れるために、専門家のサポートを活用することも有効です。経営コンサルタントや認定支援機関に相談し、事業計画の「壁打ち」を実施することで、自社だけでは気づけなかった課題や新たな可能性が決定づけられることも少なくありません。

事業計画書以外にも、提出が必要な書類は多くあります。

上記の書類は、準備に時間がかかるものもあるため、応募を検討し始めた段階からリストアップし、準備を進めましょう。

2025年に導入された新事業進出補助金は、政府肝入りの大型な支援制度です。申請システムには癖がありますが、採択されれば、企業にとってとても大きなメリットとなります。

第1回の状況を見る限り、申請はまさに情報戦です。次回公募が決定してから慌てるのではなく、本記事で解説したポイントを参考に、入念な準備と計画策定を開始することが採択を勝ち取る鍵となります。

経営・補助金のお手伝いは補助金サポートセンターにお任せください。 新事業進出補助金に関するご相談も、専門家として万全の体制でサポートします!

山口県山口市(旧:阿知須町)生まれ 山口県立山口高校、立命館大学経済学部卒業

大学卒業後、山口県中小企業団体中央会に入職。ものづくり補助金事務局を9年間担当。

2022年5月に独立し、株式会社Management Intelligence Service(現:株式会社エムアイエス)を立ち上げる。経営コンサルタントとして支援した企業はのべ1,000社以上。ITやマーケティングに関する知見の深さと、柔軟な発想力による補助金獲得支援に定評がある。自らのM&A経験を活かした企業へのM&A支援も得意とする。

「山口県から日本を元気にする経営コンサルタント」を合言葉に、山口県内の企業はもちろんのこと、県外企業へのコンサルティングも積極的におこなっている。

〈保有資格・認定〉

中小企業診断士

応用情報技術者

〈所属・会員情報〉

山口県中小企業診断士協会 正会員

山口県中小企業組合士会 正会員

山口県中小企業家同友会 正会員